糖尿病網膜症とは

日本国内で糖尿病の可能性がある人は740万人と言われています。

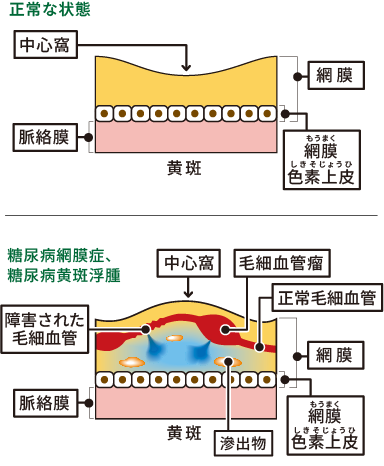

糖尿病の患者さんの血液は、糖が多く固まりやすい状態になっているため、網膜の毛細血管を詰まらせたり、血管の壁に負担をかけたりしてしまいます。

そのため、網膜への血流が悪くなり、網膜に酸素や栄養素が不足して、糖尿病網膜症を起こします。

また、網膜の中心にある、視力に最も関係している黄斑という部分の血管壁が弱くなり、血液の成分が血管外に漏れて溜まる状態を糖尿病黄斑浮腫と言います。

糖尿病網膜症の分類

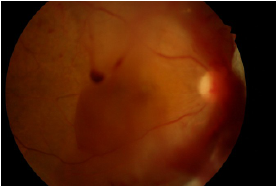

1 単純網膜症

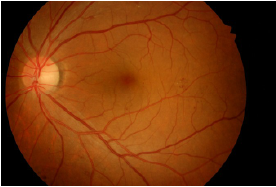

血管障害が始まり、毛細血管が瘤状に膨らんでいる部分や、点状出血が見られます。

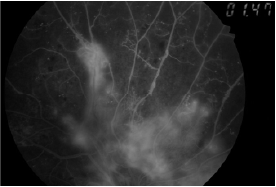

2 増殖前網膜症

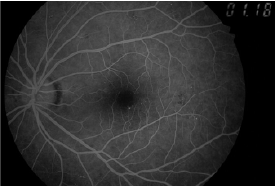

血管障害が広く進行し、網膜出血は増え、虚血状態から網膜に血流のない部分

(軟性白斑)が見られます。

3 増殖網膜症

さらに虚血状態が進行すると、新生血管や増殖膜ができ、硝子体出血も見られ、

ひどい場合は失明に至ります。

糖尿病網膜症の治療

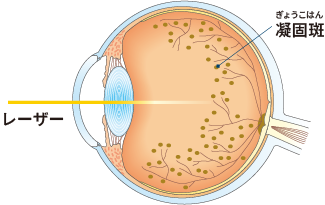

1 レーザー治療

血糖コントロールが不良で網膜血流が低下すれば網膜症は悪化し、増殖前網膜症になると「レーザー治療」が必要になります。レーザー治療は痛いというイメージが強いと思いますが、当院では比較的痛みの少ない機械を採用しております。

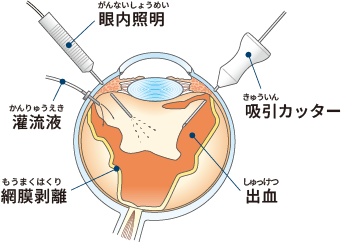

2 硝子体手術

増殖網膜症になり、硝子体出血が起これば、レーザー治療ができなくなる場合もあり、「硝子体手術」が必要になります。その際は、地域連携を通して、適切な施設に紹介いたします。

糖尿病黄斑浮腫の治療

1 抗VEGF(血管内皮増殖因子)療法

糖尿病黄斑浮腫に対する治療は、現在は2014年に認可された「抗VEGF薬の硝子体注射」が主流です。黄斑浮腫の原因にVEGFという物質があります。抗VEGF薬はVEGFの働きを抑える作用を持つお薬です。

高額な治療になりますが、後述のステロイド注射などに比べて、比較的副作用も少ないと言われています。外来処置室で行っており、入院の必要はありません。

2 ステロイド注射

ステロイド薬には炎症を抑える作用があり、黄斑浮腫を抑えるようにします。

抗VEGF療法より安価ですが、眼圧が上がる可能性があるなど、副作用もあります。